Studia Osteoarchaeologica 10

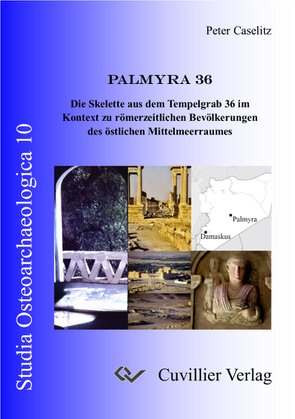

PALMYRA 36

Die Skelette aus dem Tempelgrab im Kontext zu

römerzeitlichen Bevölkerungen des östlichen Mittelmeerraumes.

Göttingen 2025. 182 Seiten

Summary see below

Seit 1981 wurde das durch Plünderungen und Erdbeben zerstörte Tempelgrab 36 in der Westnekropole von Palmyra/Syrien archäologisch untersucht. Das Grab wird aufgrund der Gründungsinschrift der Familie des Iulius Septimus Aurelius Vorodes zugesprochen. Die Nutzung als Grab wird für den Zeitraum von 210/220 bis 260/270 n. Chr. angenommen. Im untersten Stockwerk wurden verworfene, schlecht erhaltene menschliche Skelettreste geborgen. Bei der 1983 vor Ort durchgeführten osteoarchäologischen Untersuchung konnten 84 Individuen ermittelt werden, die sich in 21 Männer, 23 Frauen, 39 Nichterwachsene und ein geschlechtsunbestimmbares Individuum aufteilen. Deren Alterszusammensetzung zeigt markante Auffälligkeiten: Der hohe Anteil von Kindern und insbesondere von Jugendlichen bei zahlenmäßiger Unterrepräsentation von nach ihrem 40. Lebensjahr Verstorbenen unterscheidet diese Gemeinschaft deutlich von den Befunden einer normalen Bevölkerung. Als Interpretation bietet sich ein Abbruch der Nutzung des Grabes an, der mutmaßlich auf politische Gründe bei der Machtübernahme durch die palmyrenische Herrscherin Zenobia zurückzuführen ist.

Neben der demographischen Rekonstruktion bildet die Darlegung der paläopathologischen Befunde einen Schwerpunkt der Arbeit. Arthrotische Veränderungen an den großen Gelenken, Knochenbrüche, Wirbelsäulenerkrankungen und stomatologische Befunde werden vorgestellt und epidemiologisch gewertet. Die Ergebnisse beider Aspekte werden mit jenen aus vier Gräbern der Südostnekropole und mit römerzeitlichen Vergleichsserien aus dem östlichen Mittelmeerraum (inkl. Schwarzmeergebiet, Arabische Halbinsel und Nubien) verglichen, so weit dies der unterschiedliche Stand der Publikationen erlaubt.

Der schlechte Erhaltungszustand des Materials aus dem Tempelgrab erlaubt keinen Vergleich der osteometrischen Befunde. Daher wird auf die römerzeitlichen Funde von ebenfalls sozial höherstehenden Familien aus zwei palmyrenischen Hypogäen zurückgegriffen. In mehreren multivariat-statistischen Vergleichen der Schädelmaße ergeben sich unterschiedliche regionale Beziehungsmuster, die in einem Fall enge Kontakte nach Armenien und an den Rand des Asowschen Meeres andeuten. Es wäre wünschenswert gewesen, derartiges auch für die Funde aus dem Tempelgrab durchzuführen, um die historisch überlieferte Nähe des Vorodes zum Reich der Perser aus bioarchäologischer Sicht zu belegen. Dies scheitert aber nicht nur am schlechten Erhaltungszustand unseres Materials, sondern auch an fehlenden Vergleichsserien im östlichen Syrien und dem heutigen Iran. Abschließend werden die Befunde aus dem Grab des Zabad-ata vorgelegt.

Schlüsselwörter: Vorderer Orient, Syrien, Palmyra, Römerzeit, Tempelgrab, Skelette, Leichenbrand, Demographie, Körperhöhe, Osteometrie, Epigenetik, Pathologie, regionale Beziehungsmuster, Bevölkerungsvergleich

PALMYRA 36.

The skeletons from the temple tomb in the context

of Roman populations in the eastern Mediterranean.

Göttingen 2025. 182 Seiten

Summary

The temple tomb no. 36 in the western necropolis of Palmyra/Syria, which was destroyed by looting and earthquakes, has been archaeologically investigated since 1981. The tomb is attributed to the family of Iulius Septimus Aurelius Vorodes on the basis of the foundation inscription. It is thought to have been used as a tomb between AD 210/220 and AD 260/270. Dismembered, poorly preserved human skeletal remains were found on the lowest floor. The osteoarchaeological investigation carried out on site in 1983 identified 84 individuals, divided into 21 males, 23 females, 39 non-adults and one gender indeterminable individual. The age composition shows striking anomalies: The high proportion of children and, in particular, adolescents with a numerical under-representation of those who died after the age of 40 years clearly distinguishes this community from the findings of a normal population. One possible interpretation is that the use of the tomb was discontinued, presumably for political reasons when the Palmyrene ruler Zenobia took power.

In addition to the demographic reconstruction, the presentation of palaeopathological findings forms a focal point of the work. Arthritic changes in the large joints, bone fractures, spinal diseases and stomatological findings are presented and evaluated epidemiologically. The results are compared with those from four tombs in the south-east necropolis of Palmyra and with comparable Roman-period series from the eastern Mediterranean region (including the Black Sea area, Arabian Peninsula and Nubia), as far as the different levels of publication allow.

The poor state of preservation of the material from the temple tomb does not allow a comparison of the osteometric findings. For this reason, reference is made to the Roman finds from two Palmyrene hypogea, which also belong to socially higher-ranking families. Several multivariate statistical comparisons of the skull measurements reveal different regional relationship patterns, which in one case indicate close contacts to Armenia and the edge of the Sea of Azov. It would have been desirable to do the same for the finds from the temple tomb in order to prove the historical proximity of the Vorod to the Persian Empire from a bioarchaeological perspective. However, this fails not only because of the poor state of preservation of our material, but also because of the lack of comparative series in eastern Syria and present-day Iran. Finally, the findings from the tomb of Zabad-ata grave are presented.

Keywords: Middle East, Syria, Palmyra, Roman Age, temple tomb, skeletons, cremation, demography, body height, epigenetic, pathology, osteometry, regional relationship patterns, population comparison